すんごく久し振りに“ゼノブレイド 2”をやり始めまっした。

“ブレワイ”や“ティアキン”と同様、これもこれまで何周したか覚えちょらんくらいプレイしてるんでっすけど、やっぱり面白いんだよねぇ。

典型的な“ジュブナイル&ボーイミーツガール”なストーリーなんすけど、ジジイになってもキュンキュンしてまうのは何でなんぢゃろ?

さて、冒頭の動画はポルトガル出身のギタリスト、Joaquim Simões(ジョアキム・シモンエス)によるドイツ出身で、元々はバンドでエレクトリック・ギターを弾いていたという変わり種のメリケンの作曲家、Sidney Corbett(シドニー・コーベット)の“Arien IV”という作品の演奏でっす。

楽譜には“Alicia O’Malley gewidmet(アリシア・オマリーに捧ぐ)”とあるんでっすけど、アリシア・オマリーについては不明っす。

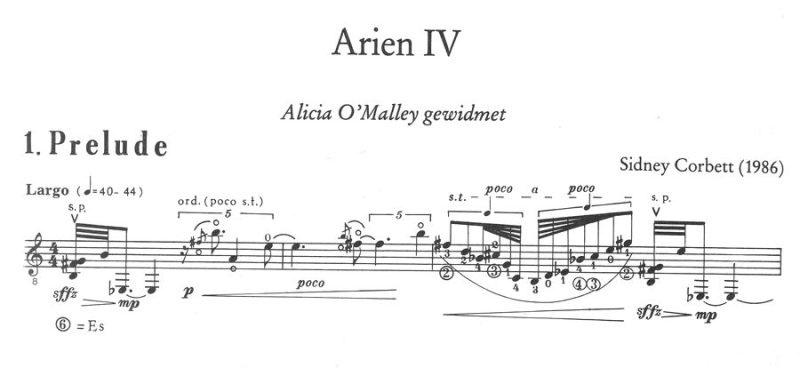

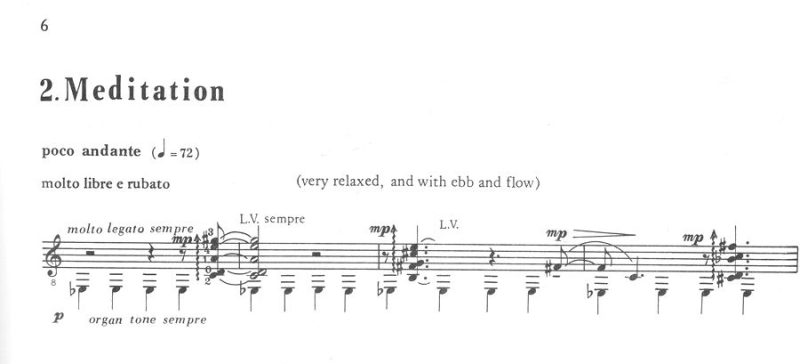

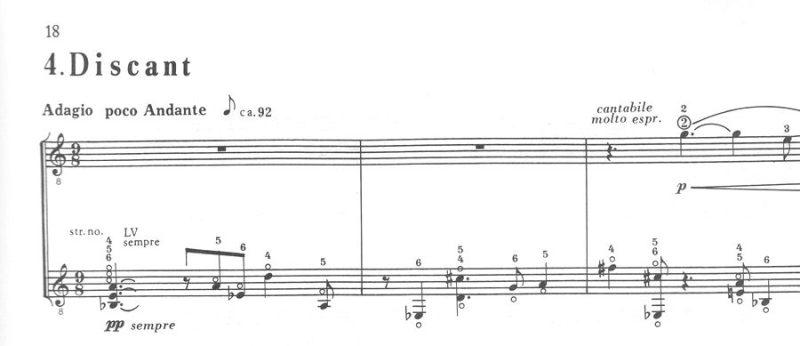

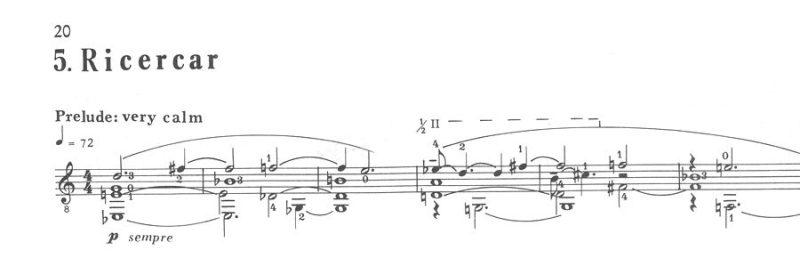

この作品は“Prelude(プレリュード)”、“Meditation(瞑想)”、“Tarantella(タランテラ)”、“Discant(ディスカント)”、“Ricercar(リチェルカーレ))”の5曲から成るのでっすが、なかなか個性的な佳品でっす。

楽譜の巻末にある作曲者のシドニー・コーベットによる作品解説が興味深いので訳しまっした。

“アリエンIV”では、対位法の様々なテクニックを探求することに主眼を置いている。

“プレリュード”はハードなフラメンコ音楽のアタックとアルペジオが、ナチュラル・ハーモニクスで奏でられる静かでポリフォニックなテクスチャーと様式的に対立している。

“瞑想”は2声のテクスチュアが、奏者の決めたルバートに従って緩やかに浮き沈みする、ある種の夜の音楽(ショパンのノクターンのような趣)である。

“タランテラ”は、徐々にアイルランド音楽のジグへと変化する複雑なリズム構造が、支配的なイメージとなっている。

“ディスカント”では、低音弦のナチュラル・ハーモニクスで奏される3声のカノン(より極端な部分音を含む)が、自由に作曲された抒情的な旋律の伴奏となる。

5つの楽章の中で最も抽象的な“リチェルカーレ”は、4つの声部(すなわちソプラノ、アルト、テナー、バス)にほぼ対応する4つの声部で展開される単一主題を採用している。

このような技術的な懸念の根底には、私とギターとの個人的な関係に由来する意味のレベルがある。

従って、この作品は既存のギター文献と存在しないギター文献の両方に対する一種の鏡として理解することも出来る。

との事でございまっする。(ちょっとムズいね・・・)

現代作品ではありまっすけど、動画をご覧いただくとお分かりの通りそれほど難解ではありまっせぬ。

各曲の楽譜冒頭はこんな感じでっする。

楽譜はドイツのリコーダーメーカーとして日本でも名高い、MOECKから出版されているのが興味深いっす。

興味のある方、楽譜はこちらで購入出来まっす。

コメント